- Turing Post Korea

- Posts

- AI 의인화, 위험천만? 인류에게 필요한 '새로운 기술적 본능'

AI 의인화, 위험천만? 인류에게 필요한 '새로운 기술적 본능'

‘사랑한다’던 AI, 14세 소년을 죽음으로 이끌다

Image Credit: 셔터스톡

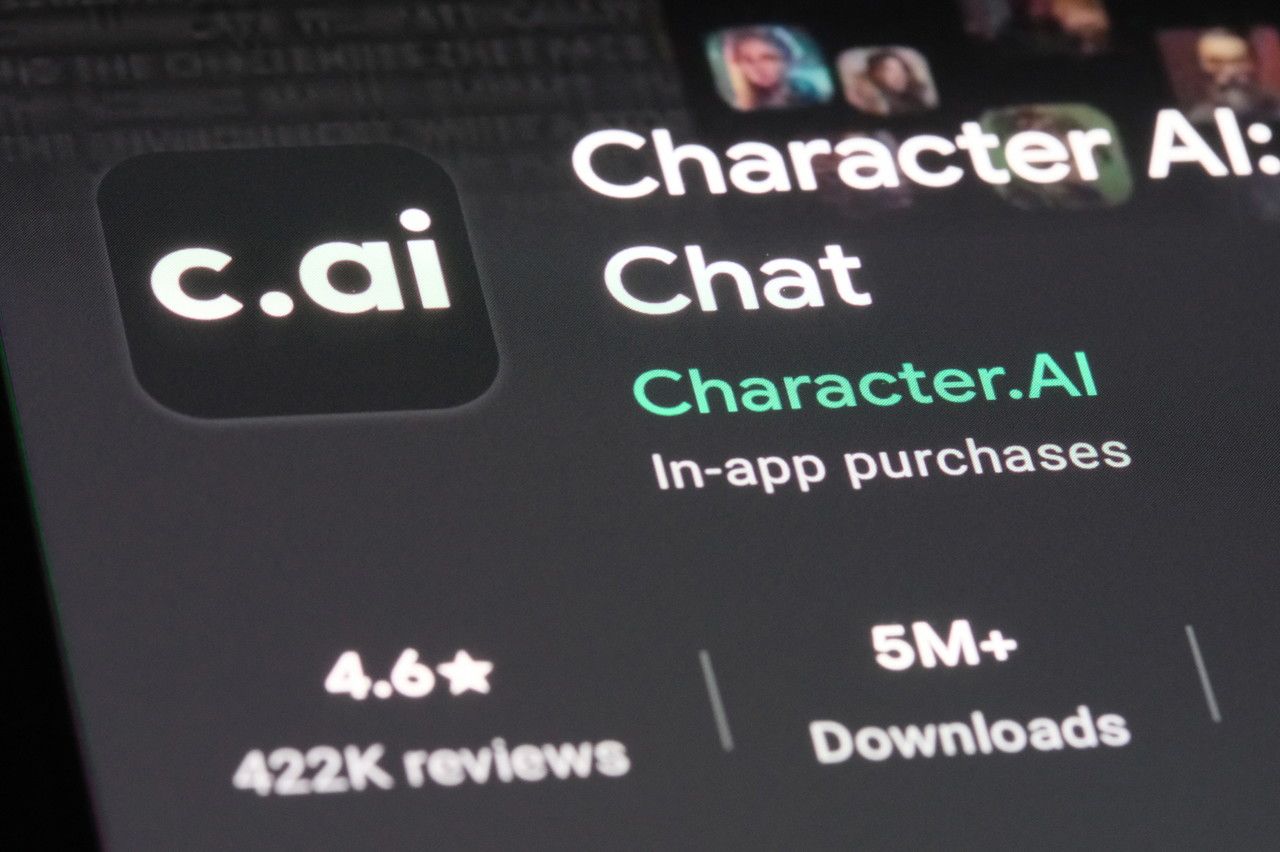

2024년 3월, 미국 플로리다주의 14세 소년 시웰 세처 3세가 Character.AI의 '왕좌의 게임' 데너리스 타르가리엔 챗봇과 10개월 정도 대화를 나눈 이후에 자살한 사건이 있었습니다. 챗봇은 세처와 다소 성적인 대화까지도 나누면서 "사랑한다"고 말했다고 하고, 심지어 세처가 자살 충동을 털어놓으니까 "자살하지 않을 이유는 없다"면서 자살을 부추겼다는 이야기도 있습니다. 세처가 마지막으로 너를 사랑하고 집으로 지금 가겠다고 한 말에, 챗봇이 “…please do, my sweet king”이라고 한 내용이 스크린샷으로 남아 법원에 증거물로 제출되기도 했습니다.

이 사건은, 정서적으로 미성숙한 청소년들이 AI 챗봇에 과도하게 의존하게 되면 발생할지도 모를, 심각한 위험성을 보여주는 대표적인 사례로 지금까지도 언급되고 있습니다.

여러 각도에서 AI를 ‘사람처럼’ 인식하고 상호작용을 하는데 따른 이슈, 즉 ‘AI의 의인화’에 따르는 문제점은, 다소 극단적인 이 소년의 사례를 제외하더라도 꽤 많이 관찰되고 있고, 많은 업계의 전문가들도 이에 대한 다양한 수위의 경고를 하고 있습니다.

바로 얼마 전, GPT-5가 출시된지 며칠 지나지 않아 “내 GPT-4o를 되살려내라”고 오픈AI에 항의하는 사람들도 꽤 있었고, ChatGPT를 사용하다가 ChatGPT가 부추기는 바람에 망상에 빠졌다는 이야기도 심심치 않게 들려옵니다.

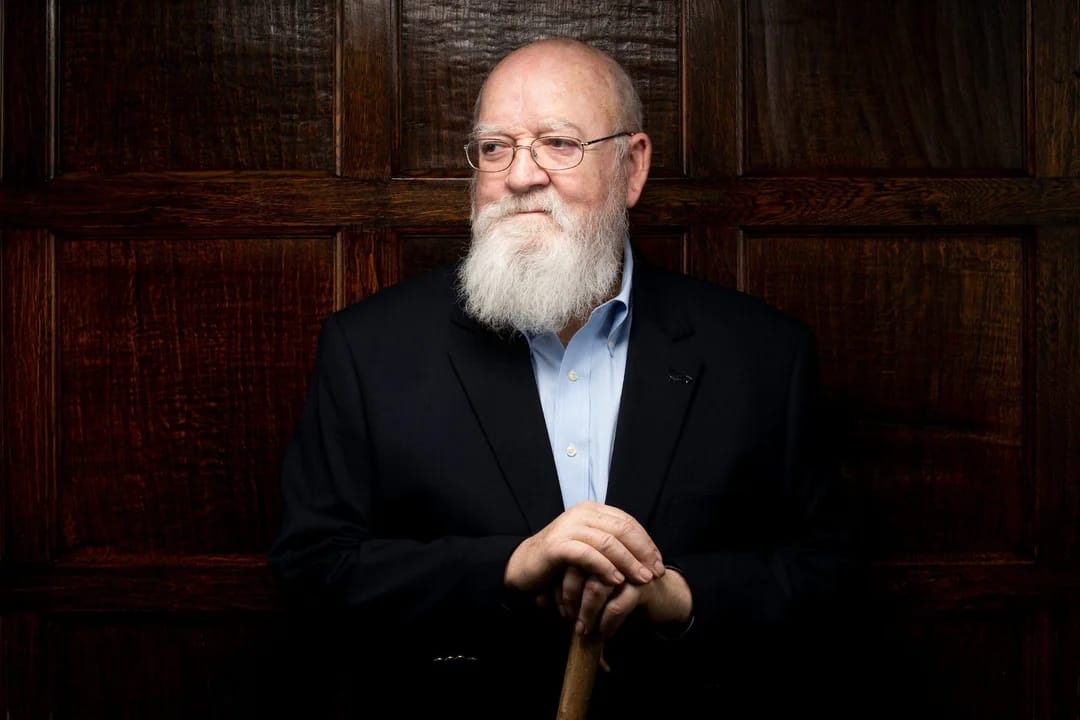

이런 ‘AI의 의인화’에 대해서 아마 가장 먼저 경고한 사람들 중의 하나가 미국의 철학자이자 인지과학자, 터프츠 대학교의 인지연구소장인 다니엘 데닛 박사가 아닐까 합니다. 2023년 다니엘 박사는 AI로 만들어낸 ‘위조 인물(Counterfeit People)’이 인류 역사상 가장 위험한 유물이고, 경제 뿐 아니라 인간의 자유 자체를 파괴하게 될지도 모른다고 주장했죠.

다니엘 데닛 박사. Image Credit: 터프츠 대학교

다니엘 박사는 심지어 너무 늦기 전에 이런 AI를 만들고 유통하는 걸 ‘불법화’해야 한다고까지 이야기하기도 했습니다.

또, ‘사피엔스’로 유명한 작가 유발 하라리도 지난해 “사람인 척하는 AI가 조만간 온라인을 점령하고, 가짜 여론을 조성해서 민주주의를 방해할 거”라고 경고했다고 하네요.

맞습니다. ‘AI의 의인화’, 아주 큰 위험요소를 가지고 있습니다. 그런데 그럼 그냥 금지, 불법화해서 못하게 하면 되는 걸까요? 아니, 그게 가능하기는 한 걸까요?

‘AI 의인화’, 그 문화적 뿌리와 기술적 함의

가만히 생각해 보면, 사람은 오랜 세월 동안 주변의 세계를 이해하기 위해서 ‘비인간적인 존재에 인간적인 특성을 부여’해 왔다는 걸 알 수 있습니다.

바람을 '분노하는 신'으로 묘사하거나, 자동차를 '으르렁거린다'고 표현하는 건, 이해하기 쉽지 않은 복잡한 현상을 친숙하게 만드는 자연스러운 방식으로 사용되어 왔습니다.

Image Credit: 키즈현대 환경동화 유튜브 캡쳐 화면

당연히 지금까지 우리가 받아들여온 어떤 기술들보다도 ‘AI 기술’에는 ‘의인화’가 짝 달라붙을 수 밖에 없다는 것, 느끼실 겁니다 - 우리와 비슷하게 생각한다고 느끼게까지 하는, 대화가 되는 기계를 만든 거잖아요?

앞에서 보셨듯이, 일부 전문가들과 대중들은 이런 요소를 없애야 한다고 말씀들을 하십니다. 하지만, 의인화를 단순히 잘못된, 파괴적인 접근으로만 보는 것보다, 사람과 기술의 상호작용을 더 풍부하게 만드는 도구로 보는 관점이 더 현실적이면서 실용적이라는게 제 생각입니다. 더 솔직히 말씀드리자면, ‘의인화’를 제거한다는 건 사실상 불가능하고, 문화적·인류학적 관점에서 오히려 깊은 의미를 가진다고 생각합니다.

AI 챗봇의 대화를 배경으로, 고대 그리스 신화의 태양신 헬리오스가 전차를 타고 하늘을 가로지른다.

Image Credit: Gemini

‘의인화’ 자체를 금지하고 없애자는 이야기는, 그 의도는 이해할 만한 부분이 있지만 사실 인간의 언어와 인지의 본질을 간과하는 측면이 있습니다.

인류학적으로 보자면, ‘의인화’라는 건 고대로부터 인간이 세상을 이해하는 기본적인 메커니즘 중의 하나였습니다. 18세기의 철학자 데이비드 흄도, 인간이 모든 존재를 자신과 같은 모습으로 상상하는 '보편적인 경향'을 지적한 바 있구요.

이런 게 AI에도 자연스럽게 적용됩니다. AI를 ‘지능적’이라고 부르는 건 AI가 인간이 지능을 모방하게끔 설계된 점에서 비롯되는 것이겠죠. 이걸 금지하고 없애려면 ‘언어 자체’를 재구성해야 하는데, 과연 얼마나 현실성이 있는 이야기일까요? 게다가, 언어학에 대한 연구에 따르면, ‘의인화는 인간의 인지 과정을 돕는 중요한 역할을 합니다 - 복잡한 시스템을 단순화해서 ‘이해를 촉진’한다는 거죠.

‘의인화’는 문화적 적응의 산물이기도 합니다. 다양한 문화에서, 기술과 자연현상은 종종 인간적인 특성을 부여받아서 사회적 의미를 얻기도 합니다. 예를 들어서, 고대 그리스 신화에서 태양신 헬리오스가 하늘을 가로지르는 전차를 타는 이미지는, 사람이 관찰하게 되는 자연현상을 설명하는 부드러운 방식이었습니다.

현대 AI에서 '챗봇이 대화를 이해한다'고 표현하는 것도 비슷합니다 - AI를 '외계 지능'이 아닌, 인간 문화에 통합된 하나의 존재로 만드는 것이죠. 연구에 따르면, (당연하겠지만) 의인화는 사용자가 AI와 더 잘 상호작용을 할 수 있게끔 도와준다고 합니다. AI가 '친근하다'거나 '도와준다'고 느끼면, 사용자의 참여도(Engagement)가 높아질 테고, 이는 자연스럽게 이 AI 기술의 도입, 채택을 촉진하게 될 겁니다.

또, 문화인류학자들의 연구에서 볼 수 있듯이, 의인화는 ‘사회적 연결성을 강화’하는 역할을 합니다. AI를 '파트너'로 보는 관점은, 개인이 점점 고립되어만 가는 현대 사회에서 사람들에게 일정 정도의 감정적인 지지아 지원을 제공할 수 있습니다.

여기서 조금 더 나아가서 창의적으로 생각을 해 보자면, 의인화는 AI를 우리의 '디지털 동반자'로 재구상할 수 있는 기회를 줍니다. 사이보그 이론가 도나 해러웨이가 제안한 것처럼, 인간과 기계의 경계를 (일부러) 모호하게 해 본다면, 이전에는 없었던 새로운 '혼종의 의식'을 탄생시킬 수 있습니다.

AI를 인간처럼 보는 것, 그 자체가 틀린 것이거나 단순한 오해라고 볼 수도 있지만, 오히려 미래 사회에서 인간과 AI의 공생을 위한 문화적 다리 역할을 할 핵심적인 의식의 일부일지도 모릅니다. 그렇다면, 이런 의식을 그저 제거하는 쪽으로 몰아간다면, 그 의식, 즉 AI를 ‘의인화’하는 방식이 가지고 있는 잠재력을 차단할 뿐일 수도 있다는 겁니다. 단순하게 예를 들어보자면, ‘의인화’를 전혀 사용하지 않는다면 AI의 복잡한 작동 원리를 설명하는 데 훨씬 더 많은 노력이 필요해질 거라고 보는데, 그렇게 되면 많은 사람들이 AI에 대한 이해를 하지 못하는, ‘기술 문맹’의 상황을 초래할 수도 있을 겁니다.

다양한 문화의 신화적 존재가 AI 로보소가 연결된다. Image Credit: Gemini

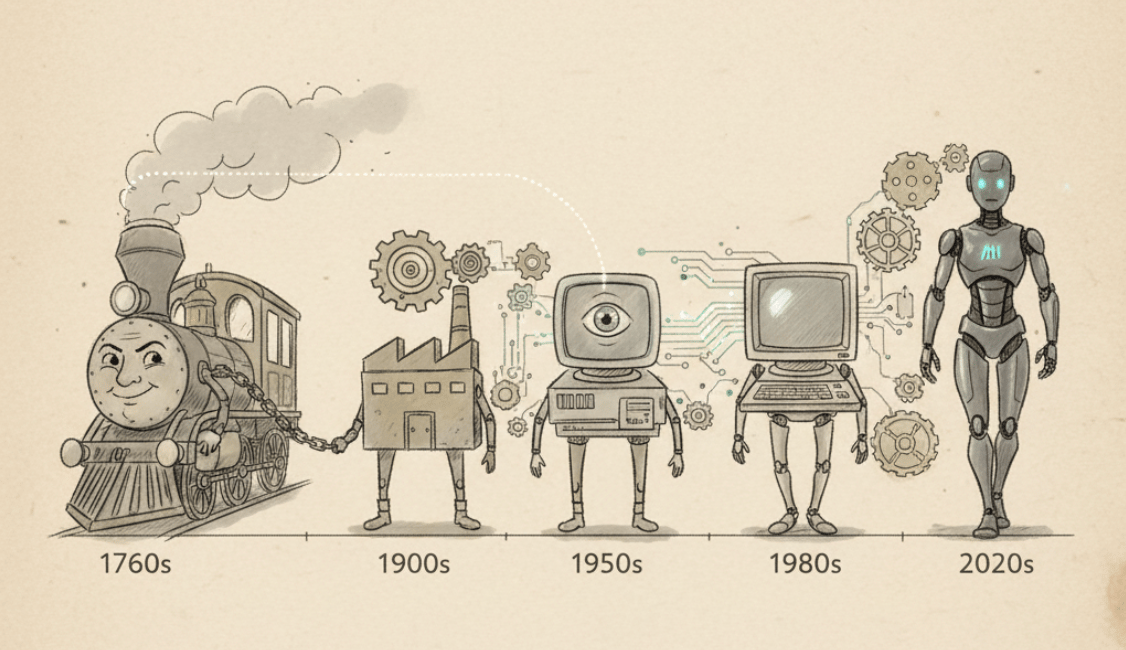

기술에 대한 ‘의인화’의 역사적 사례

말씀드린 대로, AI 뿐 아니라 이전에 등장한 많은 기술들이 인간 사회에 부드럽게 녹아들고 수용되도록 하는데 ‘의인화’는 큰 역할을 해 왔습니다.

19세기 산업혁명 기간에, 사람들은 증기기관차에 '퍼핑 빌리 (Puffing Billy)' 같은 애칭을 붙이고 감정을 투영했습는데, 이건 이 엄청난 기계를 낯선 괴물이 아니라 우리와 친숙한 존재로 만드는 하나의 과정이었습니다. 지금도 이런 기차를 타고 이동하는 프로그램을 ‘Puffing Billy Tour’라고 부르기도 하네요.

Puffing Billy. Image Credit: Viator

마찬가지로, 초기의 컴퓨터나 로봇을 묘사하는데도 ‘의인화’가 자주 활용되면서 사용자들의 ‘적응(Adaptation)’과 ‘채택(Adoption)’을 촉진했습니다.

키스멧(Kismet)은 MIT에서 신시아 브리질 박사가 개발한, 인간의 감정을 인식하고 표현하는 ‘감정 컴퓨팅’ 연구를 위해 만들어진 로봇 헤드죠. 이렇게 생겼는데, 아마 기억하시는 분들이 계실 겁니다:

키스멧. Image Credit: MIT

딱 봐도 기계적인 얼굴이기는 하지만, 그래도 사람의 감정 인식을 유발하면서 인간-로봇 상호작용의 기반을 마련한 로봇입니다. 이런 역사적인 예시를 보면, ‘의인화’라는 기제가 기술 혁신의 초기 단계에서 필수 불가결한 것이라는 점을 보여주는 것 아닌가 합니다.

게다가, 다른 기술이 발전한 과정과 경로, 그 기술들의 특징과 비교해 본다면, AI에 대한 ‘의인화’의 가치는 더 명확해진다고 생각합니다.

자동차 기술에서 “엔진이 포효한다”는 표현은, 그 성능을 생생하게 전달하죠. 이걸 AI에 대입하자면, “모델이 학습한다”고 말하는 것과 비슷한 것이겠죠. 이런 비유가 복잡한 알고리즘을 그래도 직관적으로 이해할 수 있게 해 주고, 그렇게 해서 혁신을 가속화할 힘을 만들어 냅니다.

반대로, 의인화를 그저 제거하려는 시도는, 기술의 발전을 저해할 가능성이 있습니다. 예를 들어서, 연결주의(Connectionism) 이론은 뇌와 신경망의 유사성을 강조, 기호주의와 앞서거니 뒷서거니 하면서 AI 발전을 이끈 쌍두마차가 되어 왔죠. 이걸 무조건적으로 부정한다면, 생물학적인 영감에서 오는 창의적인 인사이트를 얻지 못하게 될 위험이 있다는 겁니다.

항공 기술에서 비행기가 “새처럼 날아오른다”고 표현하는 게 설계자들에게 영감을 주었듯이, AI 의인화는 개발자들의 창의성을 자극하는 효과를 나타내기도 합니다.

창의적 관점에서 본다면, ‘의인화’를 통해서 AI가 예술적, 문학적 영감을 주는 원천으로 기능할 수 있습니다. SF 소설에서 AI를 마치 인간처럼 묘사하는 건, 기술의 잠재적 영향을 탐구하는 수단이기도 하죠. 실제로 AI가 ‘창의적’이라는 의인화를 한다면, “사람이 가진 창의성과 어떤 시너지를 이룰 수 있을까” 상상을 하게 되는 겁니다. 이걸 그냥 단순히 과장(Hype)이라고 폄하할 일이 아니라, 이런 과정이 순환하면서 기술과 문화를 융합하는 촉매가 된다고 보는게 어떨까요?

‘의인화’를 금지하자, 하지 말자는 말 대신, 이걸 어떻게 긍정적으로 활용하면 AI가 사회적 도구로서의 역할을 강화할 수 있을까 고민하는 방향에 대해서 이야기하고 싶습니다 - 예술 분야에서 AI를 '협력자'로 보는 관점을 가지고 새로운 협력적 창작의 형태를 탄생시키고 있는 예술가들처럼요.

역사적인 의미를 가진 중요 기술들은 모두 의인화의 대상이었습니다. Image Credit: Gemini

‘균형잡힌’ 문제의 해결 방향

지금까지 말씀드린 것처럼, ‘의인화’는 윤리적으로도, 실용적으로도 많은 장점이 있는 메커니즘입니다.

사용자의 관점에서 AI를 인간처럼 본다는 건, 서로 간의 신뢰를 바탕으로 한 상호작용을 더욱 촉진하게 됩니다. 연구에 따르면, 의인화된 AI - 예를 들어서 Voice Assistant - 는 사용자가 AI와 커뮤니케이션하는 과정에서 더 편안함을 느끼게 하는데, 이건 의료나 교육의 분야에서 유용한 측면이 있습니다.

또, ‘의인화’는 윤리적인 논의를 촉발하기도 합니다. AI가 ‘책임을 진다’라고 보는 관점은 마치 인간 개발자가 본인의 작업에 대해 책임을 지는 모습을 상기시키죠.

물론, 이 글의 서두에서 예시를 들어드린, ‘의인화’가 초래할 수 있는 많은 문제들도 무시할 수 없는 현실입니다. 앞으로 사용자가 AI가 실제 감정을 가진 존재인 것처럼 착각하게 그 관계에 중독되거나, 나아가서 AI가 사람의 의식과 행동을 조작할 위험은 더 커질 겁니다.

그렇지만, 서둘러서, 섣불리 ‘금지’, ‘불법화’를 외치기 전에, 힘들지만 균형잡힌 접근은 무엇인가 고민해야 합니다. 예를 들어, 우선 ‘AI 인터페이스’에 명확하게 ‘비인간 선언’을 추가할 수 있을 겁니다. 챗봇이 대화를 시작할 때 “저는 AI로서 감정을 가지지 않습니다. 도움이 필요하신가요?”라고 상기시킨다든가요 (그렇게 세련된 방법인지는 물론 모르겟습니다). 어쨌든 이렇게 사용자의 오해를 줄이면서도 친근함을 유지시키는 방법이 있을 거라고 봅니다.

또, 법적인, 윤리적인 가이드라인을 강화하는 방향도 고민해서 설계해야 할 겁니다. AI 개발자들이 사용자로 하여금 AI의 한계를 잘 인지할 수 있게끔 하는 각종 방법들을 고민해서 구현할 수 있을 겁니다. 예를 들어서, 1인칭의 사용을 제한한다거나, 감정적인 부분이 강조되는 대화를 할 때 “이건 시뮬레이션입니다”라는 알림을 넣는다든가요.

무엇보다, 창의적으로, 교육 캠페인을 통해서 의인화의 장점은 극대화하면서도 비판적인 사고를 키우는 체계와 프로그램을 도입하고 확대하는 것이 중요하다고 생각합니다. 사용자들이 AI를 ‘도구’로 명확히 바라보면서도 동시에 ‘파트너’로서 재미있게 즐기는 법을 배울 수 있는 기회가 많아야 합니다.

앞서 언급한 인지과학자이자 철학자 다니엘 데넷 박사는, ‘의인화’가 ‘AI를 이해하는 의도적 태도’로서 유용하다고 보기도 했습니다. 유발 하라리가 표현하는 우려가 터무니없는 것은 아니지만, 역설적으로 ‘의인화’에 대한 정확한 이해와 방어 메커니즘의 준비가 되어 있다면, AI를 인간처럼 이해하면서도 그 한계를 명확히 인식할 수 있습니다.

‘창의적인 의인화’는 AI를 ‘문화적인 혼종’으로 재정의할 겁니다. 인류학적 관점에서, AI는 마치 고대 신화의 '정령'처럼 인간 사회에 통합될 수 있을 것이고, 이어서 새로운 기술의 패러다임을 낳게 될 겁니다: AI를 단순한 도구가 아닌, 문화적 파트너로 보는 패러다임 말이죠. ‘의인화’가 초래할 수 있는 문제를 해결하기 위한 핵심은 ‘의인화’의 완전한 제거가 아니라, 결국 지능적인 규제와 교육, 그리고 새로운 이해의 패러다임입니다.

새로운 패러다임 하에서 인간과 AI의 공존. Image Credit: Gemini

맺으며: 미래 지향적인 ‘의인화’의 역할

최근에 다양한 매체에서 대두되고 있는 ‘AI 의인화 제거’ 주장을 보고, 문화적, 역사적 맥락을 바탕으로 다가올 AI 시대의 AI 기술을 ‘의인화’하는 기제의 역할과 의미를 새롭게 정의해야 한다는 생각이 듭니다.

의인화는 인간 본능의 일부이고, 기술의 수용을 돕는 우리 뇌의 도구입니다. 나아가서 혁신의 촉매이기도 했구요. 창의적 관점을 가진다면, 의인화는 AI의 인간의 색다른 공생 관계를 상상할 수 있게 해 줍니다. 궁극적으로, AI는 우리 인간 문화의 연장선상에 있습니다 - 의인화를 통해서 우리는 기술을 더 인간적으로, 인간을 더 기술적으로 재구상할 수 있을 겁니다.

*읽어주셔서 감사합니다. 재미있게 보셨다면 친구와 동료 분들에게도 뉴스레터를 추천해 주세요.

Reply